Ein unerwartetes Erbe für Warburg

Der Zensor liest mit

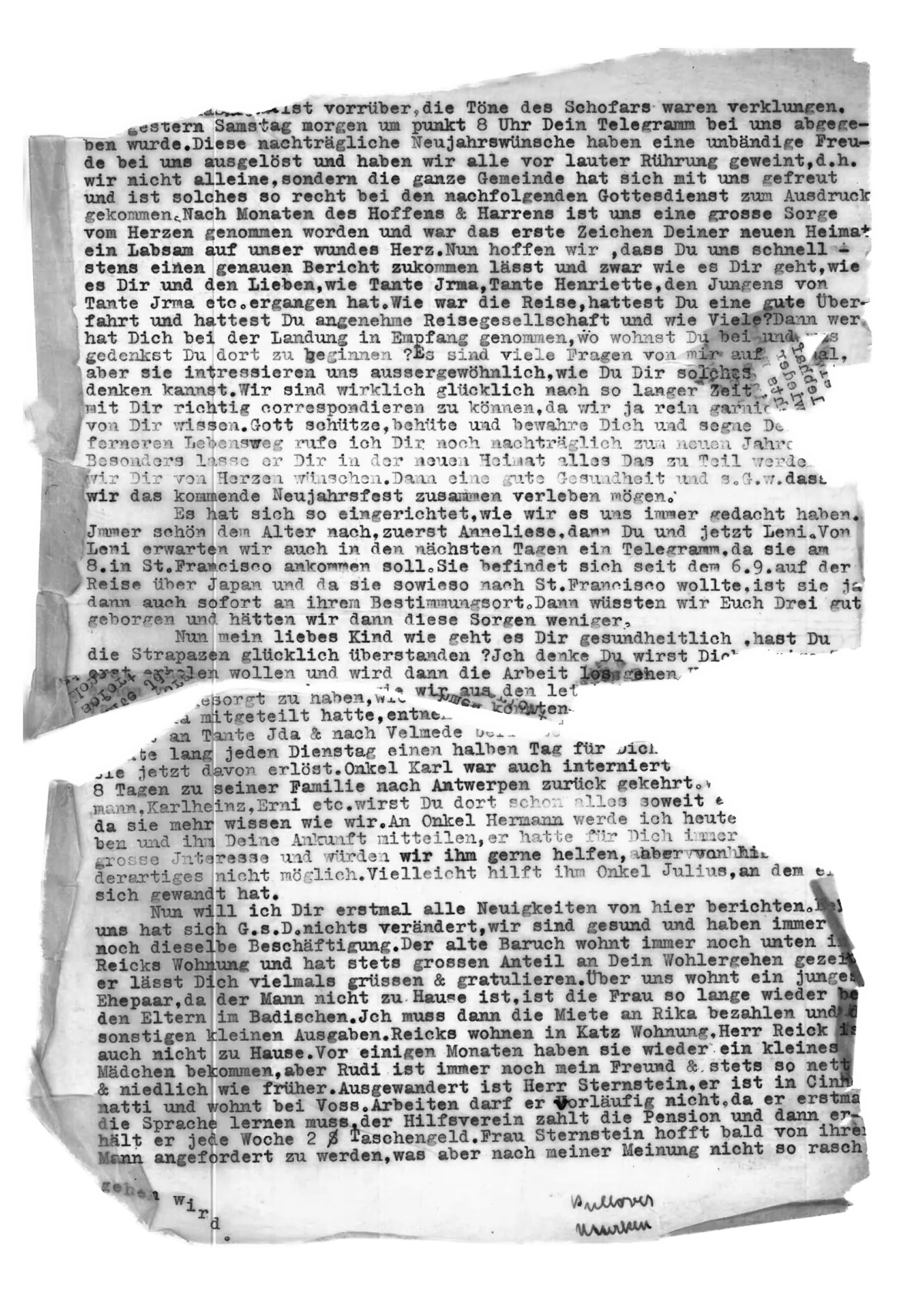

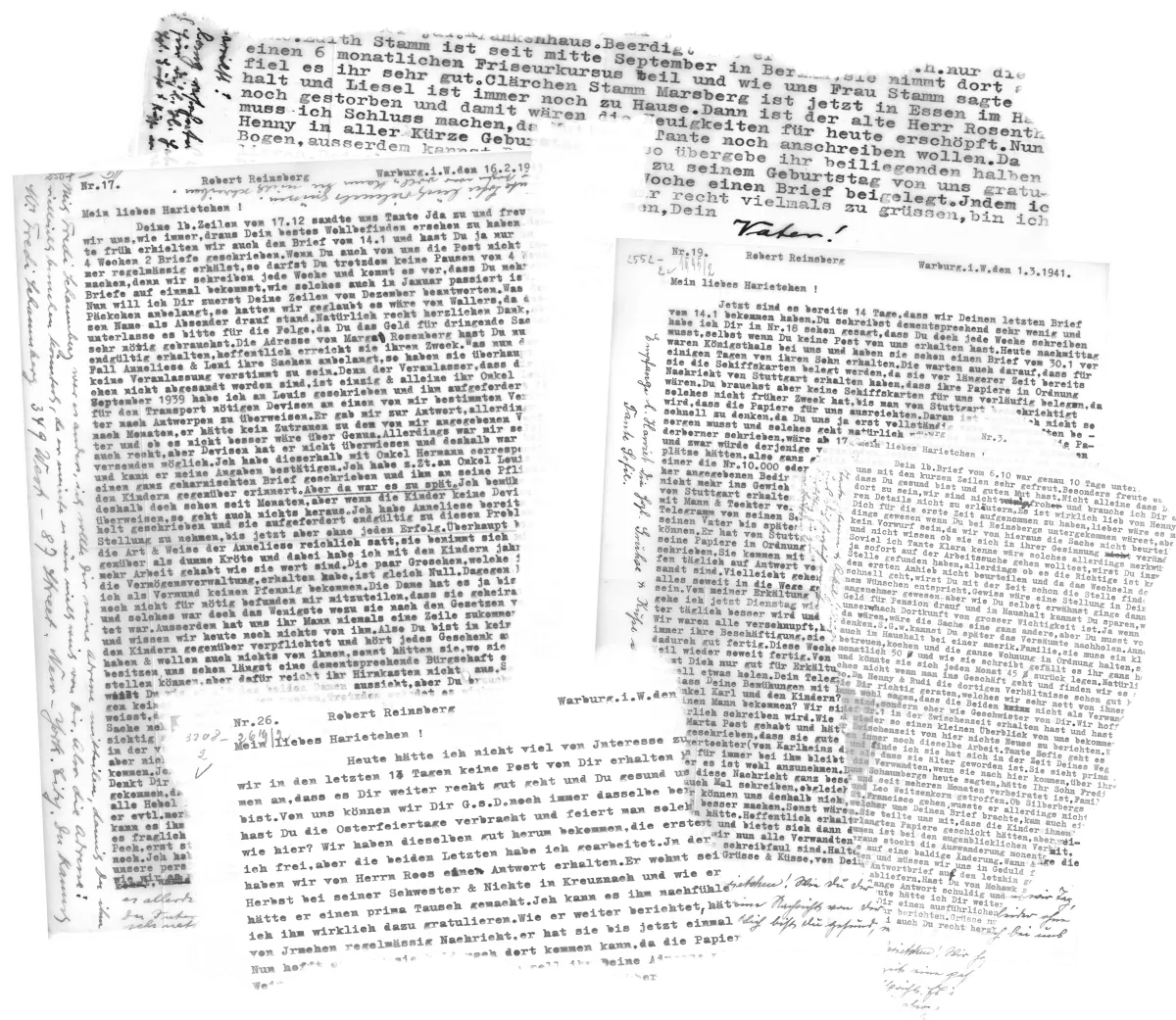

52 Briefe senden Emilie und Robert Reinsberg zwischen dem 6. Oktober 1940 und dem 9. November 1941 an ihre Tochter Hariet in New York, USA. Lebens- und Hoffnungszeichen aus einer immer enger werdenden Welt.

Am Samstag, dem 4. Oktober 1940, kommt morgens um 8.00 Uhr ein Telegramm aus New York in der Langen Straße 19 in der Warburger Altstadt an. Hariet, ihre Tochter, wünscht den Eltern ein gutes Neues Jahr. (Rosch ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest, wird im September oder Oktober gefeiert.)

Das ist kein normales Telegramm. Hariet ist im August 1939 als Haushaltshilfe nach Großbritannien gereist. Dort hat sie im September 1940 das lang ersehnte Visum für die Einreise in die USA erhalten. Nach einer gefahrvollen Überfahrt – wegen der U-Boote – ist sie am 1. Oktober 1940 in Halifax, Kanada, auf dem nordamerikanischen Kontinent gelandet. Nach der Ankunft in New York kann sie ihren Eltern endlich die gute Nachricht mitteilen.

„Vor Rührung geweint …“: Brief vom 4. Oktober 1940 an Hariet

Die Erleichterung und Freude bei den Eltern und Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Warburg sind riesig. Der Vater spricht von „Balsam auf verwundeten Herzen“, von einem „riesigen Gewicht“, das auf den Schultern der Eltern gelastet habe.

Ein Briefwechsel zwischen Warburg und New York beginnt. Den ersten Brief senden die Reinsbergs aus Warburg am 6. Oktober 1940 ab. Er ist typisch für die Briefe, die folgen. Die Eltern interessieren sich für das neue Leben der Tochter. Wir erfahren, wie viele Familienangehörige bereits in Sicherheit in den USA leben, wer noch auf dem Weg ist und wie weit die Fluchtrouten auf der Welt verstreut sind.

In der jüdischen Gemeinde in Warburg tauscht man sich aus. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Was die Eltern erfahren, geben sie per Brief an Hariet weiter. So entsteht ein Netzwerk von Briefen und Informationen, die zwischen Warburg, New York oder Südamerika hin und her gehen.

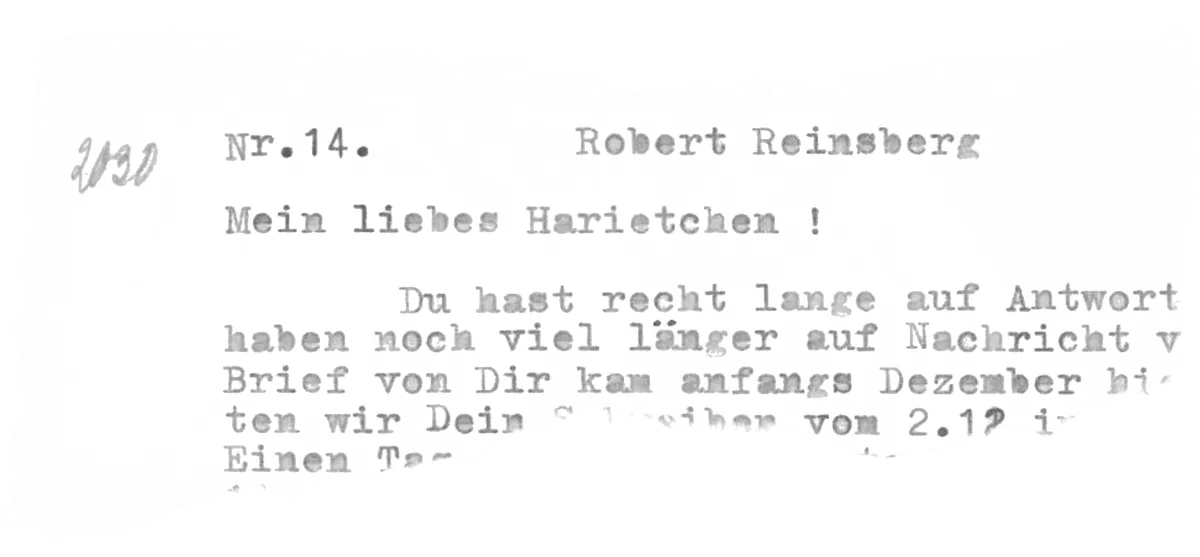

Jeder Brief trägt in der Kopfzeile eine fortlaufende Nummer, den Namen des Großvaters und die Adresse mit dem jeweiligen Datum. Auffällig ist in der linken oberen Ecke eine mit Bleistift geschriebene Zahlen- und Buchstabenkombination. Das ist das Zensurzeichen. Kein Brief verlässt ungelesen und ohne Kontrolle das Land.

Robert Reinsberg scheint das zu ahnen. Er schreibt vorsichtig. Die Ausgrenzung, Diskriminierung, Verachtung, die den Juden im Alltag entgegenschlägt, der Krieg oder der Verlust des eigenen Geschäfts bleiben unerwähnt. Die Reinsbergs sind von vielen Informationen ausgesperrt. Das Radio wurde ihnen weggenommen, Theater und Kino dürfen sie schon lange nicht mehr besuchen.

Es wird einsam um Robert und Emilie Reinsberg und Hariets Tante Sofie, die das Ehepaar bei sich aufgenommen hat. Am 11. Dezember 1941 erklärt Hitler-Deutschland den USA den Krieg. Der Briefkontakt in die USA ist nicht mehr möglich, die Beziehung zwischen Hariet und ihren Eltern ist für immer abgerissen.

Alle Briefe haben den gleichen Kopf: die durchlaufende Nummerierung, hier Nr. 14, die Überschrift „Mein liebes Harietchen!“ und der mit Bleistift vermerkte Kontrolleintrag der Zensur (oben links).

Die Stimme der Großeltern

Als Hariet Berger, geborene Reinsberg, im Dezember 2019 mit 99 Jahren in New York starb, hinterließ sie 52 Briefe, die ihre Eltern vor 80 Jahren an sie geschrieben hatten. Die Korrespondenz versetzt uns Leserinnen und Leser in das Warburg von 1940 und 1941 – eine Stadt, in der Hariets Eltern nur noch eine Schattenexistenz führten.

Monica Berger-Moïsi und ihr Mann Francis vor dem jüdischen Friedhof in Warburg.

Für die Kinder von Hariet und Enkel von Emilie und Robert Reinsberg ist der unerwartete Fund ein einschneidendes Ereignis.

Die Briefe erlauben einen neuen Blick auf das Leben der Großeltern. Der Familie fehlt ein Teil der Geschichte dieser Generation. Man weiß von ihrem Schicksal, dass sie enteignet, ausgegrenzt, deportiert und ermordet worden sind.

Aber die Enkel haben ihre Großeltern nie erlebt. Es gibt keine konkrete Erinnerung. Die Großeltern sind aller Wahrscheinlichkeit nach im Warschauer Ghetto oder im Vernichtungslager Treblinka ermordet worden. Was genau geschehen ist, ist nicht mehr aufzuklären.

Mit den Briefen haben Großvater Robert und Großmutter „Milla“, auch die Großtante Sofie, eine Stimme erhalten. Ihr Zusammenleben in der Zeit vom 6. Oktober 1940 bis Anfang November 1941 in der noch existierenden jüdischen Gemeinde Warburgs und der diskriminierende Alltag in der Stadt werden plötzlich vorstellbar.

Die Beschreibungen der täglichen Ereignisse und Familienverhältnisse, der Freunde und Nachbarn liefern einen unmittelbaren Blick in eine verschwundene Zeit, an die es kaum noch Erinnerungen gibt, weil fast alle, die sie erlebt haben, dem Völkermord zum Opfer fielen.

Die Enkelin Monica Moïsi-Berger nimmt nach der Entdeckung der Briefe die Aufgabe an, die Umstände, unter denen sie verfasst wurden, zu erforschen und zu veröffentlichen. Ihr Buchmanuskript aus dem Jahr 2023 ist die Grundlage, auf der diese Ausstellung beruht. Monica macht sich auf eine Erkundungsreise nach Westfalen, sucht in Warburg, aber auch in Marsberg und Brilon die Spuren ihrer Familie und des jüdischen Lebens.

Das fließt in diese Ausstellung ein, die die Briefe von Robert und Emilie Reinsberg dokumentiert.

Nicht erwünscht – nirgends

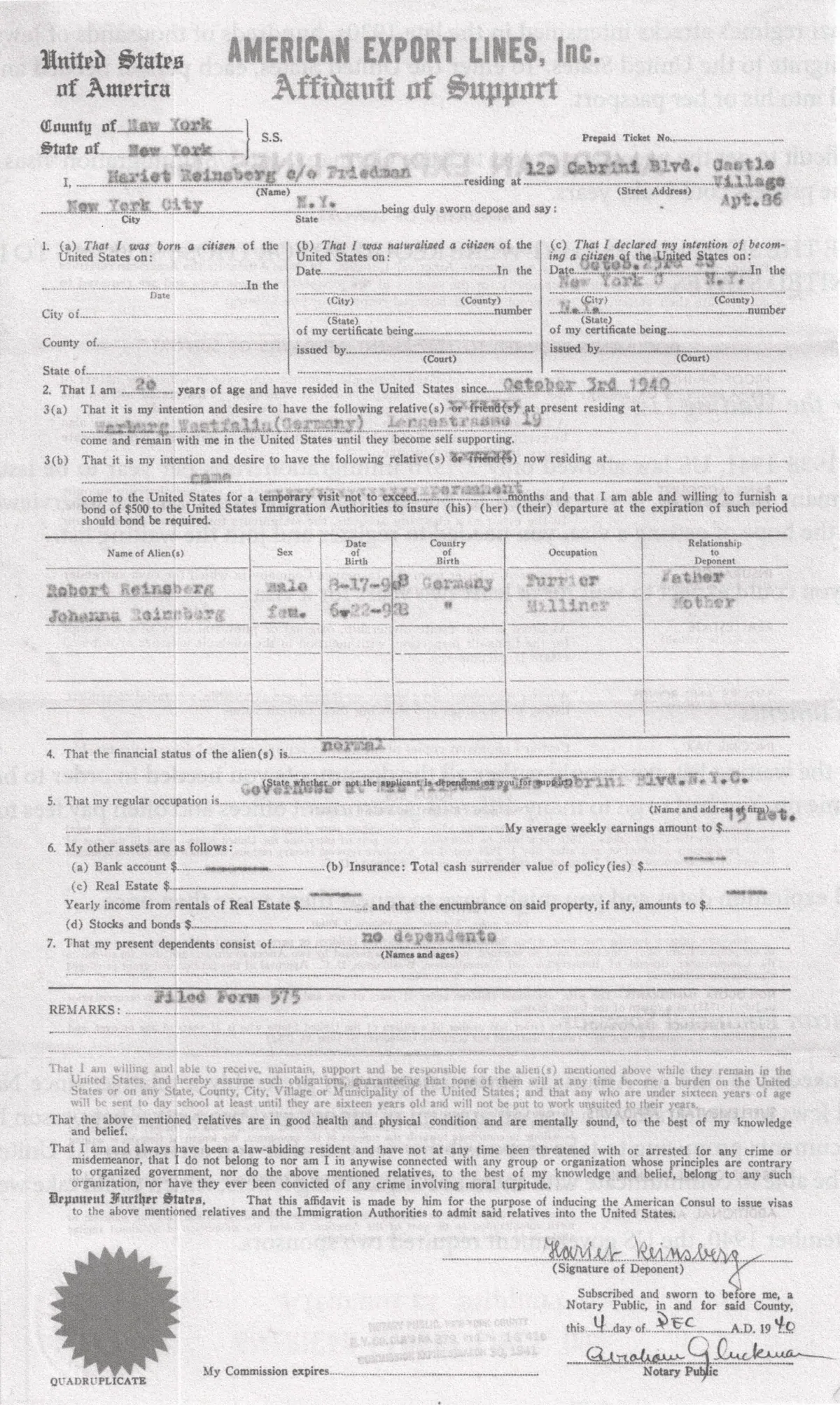

Wer auf der Flucht vor den Nationalsozialisten aus Deutschland in die USA emigrieren wollte, musste zahlreiche Dokumente vorlegen, um ein Visum zu erhalten. Die Vereinigten Staaten wollten sicherstellen, dass keine Menschen einreisten, die den Sozialkassen zur Last fallen würden. Ohne finanzielle Bürgschaften für die Flüchtlinge, die sogenannten Affidavits, war eine Einreise nicht möglich. Daran scheiterten Emilie und Robert Reinsberg wie viele andere auch.

Das Warburger Ehepaar hatte sich beim US-amerikanischen Konsulat in Stuttgart auf die Warteliste setzen lassen. Heute weiß man, die Chancen der Reinsbergs waren schlecht.

Im Juni 1938 standen 140.000 Personen auf der Warteliste für das deutsche Visumkontingent. Ein Jahr später, im Juni 1939, waren es bereits etwa 310.000. Dagegen erhielten in den Quotenjahren 1939 und 1940 nur jeweils etwa 27.400 Migranten ein Visum.

Während sie (vergeblich) auf einen positiven Bescheid warteten, versuchte das Ehepaar, die vielen anderen Unterlagen für die Ausreise zu beschaffen: Ausweise, Führungszeugnisse der Polizei oder Ausreiseerlaubnisse.

Weil viele dieser Papiere einem Ablaufdatum unterlagen, war es äußerst schwierig, alle Dokumente gleichzeitig zur Hand zu haben. Um alles zusammenzubekommen, unternahm das Ehepaar immer wieder neue, vergebliche Anläufe.

Dieses Thema sorgte bei dem Ehepaar in Warburg mehr und mehr für Resignation. Entweder wurden die Bürgschaften nicht akzeptiert oder Verwandte waren nicht in der Lage oder zögerten, die notwendigen Affidavits zu leisten.

Die Schiffspassage bedeutete eine weitere Komplikation. Ein Visum gab es nur, wenn ein gültiges Ticket für die Überreise vorlag. Mit dem Kriegsbeginn 1939 stellten viele Reedereien den Betrieb ein. Es gab also noch weniger Plätze für Flüchtlinge.

Zu alledem kam die schwierige briefliche Kommunikation mit Hariet, die in den USA versuchte, Affidavits und Geld für die Ausreise zu besorgen. Die Briefe waren lange Zeit, teilweise mehrere Wochen, unterwegs, während die Fristen der unterschiedlichen Dokumente innerhalb kurzer Zeit abliefen.

Am 4. Dezember 1940 unterschreibt Hariet Reinsberg ein Affidavit, um ihre Eltern in die USA zu holen. Sie sei willig und in der Lage, eine Bürgschaft über 500 Dollar zu erbringen, gibt sie in dem Dokument an. Auch dieser Versuch, die Eltern zu retten, scheitert.

In den USA stellten jüdische und christliche Organisationen Gelder für Lebensmittel, Kleidung und Überfahrt bereit, kümmerten sich um Beschäftigungsmöglichkeiten, boten finanzielle Unterstützung an und waren bei der Beschaffung von Affidavits für Einwanderer behilflich, die keine Familienangehörigen in den USA hatten.

Auch Hariet wurde von diesen Organisationen unterstützt, als sie in den USA ankam. Ihre Versuche, über die privaten Organisationen die erforderlichen Unterlagen zu beschaffen und die Überfahrt der Eltern zu finanzieren, waren jedoch vergeblich.

Die Öffentlichkeit in den USA reagierte zunehmend ablehnend auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus Europa. In einer Umfrage vom 24. und 25. November 1938, also zwei Wochen nach dem Novemberpogrom in Deutschland, wurden die Amerikaner gefragt: „Sollten wir eine größere Anzahl jüdischer Exilanten aus Deutschland in den Vereinigten Staaten aufnehmen?“ Darauf antworteten 72 Prozent der Befragten mit „nein“.

Eine deutsche Geschichte

Die Geschichte beginnt mit einem kleinen Mädchen, das mit ihrem Hund durch die mittelalterlichen Straßen von Warburg läuft. Der Hund hört auf den Namen „Treu“, viel deutscher geht es nicht.

Hariet mit ihrem späteren Mann Fritz Berger im Jahr 1943.

Das Mädchen, es heißt Hariet, wächst behütet auf. Die Eltern haben ein eigenes Geschäft. Der Vater Robert Reinsberg ist Kürschnermeister, er hat bis 1914 in Belgien und Nordfrankreich gearbeitet und ein eigenes Geschäft geführt. Emilie, die Mutter, von allen nur „Milla“ genannt, ist Hutmacherin. Sie hat von Verwandten das Geschäft in Warburg geerbt, dass das Ehepaar 1919 übernimmt. 1920 kommt Hariet, das einzige Kind, zur Welt.

Ihr Geschäft für Pelze, Hüte und „Putz“ – Accessoires – geht gut, die Einkünfte sichern ein bürgerliches Leben in der alten Hansestadt. Es ist ein Leben in der Provinz und auch diese könnte deutscher nicht sein: die mittelalterliche Altstadt, die Burg auf dem Desenberg, die hügelige Landschaft, die reiche Warburger Börde.

Es gibt nur ein bekanntes Foto von den Eltern. Auf ihm schaut Robert Reinsberg – mit Oberlippenbart – mit der Andeutung eines Lächelns in die Kamera – ein schmales und offenes Gesicht. Der Vater ist für die sachlichen Dinge und die Organisation zuständig, immer bemüht um einen verbindlichen Ton. Emilie ist emotionaler, auch wenn Hariet ihren eigenen Kindern später erzählt, sie habe eine engere Beziehung zu ihrem Kindermädchen als zur Mutter gehabt.

Die Reinsbergs gehören der jüdischen Gemeinde in Warburg an. Der jüdische Bevölkerungsanteil in Warburg war immer groß. Der Landesrabbiner, der höchste jüdische Geistliche in Westfalen, hatte in Warburg seinen Amtssitz. Auch die Eltern von Hariet sind gläubig, wenn auch nicht strenggläubig. Sie besuchen am Sabbat und zu den Feiertagen die Synagoge, Hariet geht zum Religionsunterricht in die jüdische Schule.

Nach 1933 fällt ein Schatten auf dieses umsorgte Leben, ein Schatten, der schnell dunkler wird. Hariet muss die höhere Töchterschule in Warburg verlassen, weil sie jüdisch ist. Der Traum, Mathematik zu studieren, ist beendet. Als Teenager zieht sie nach Köln, um die Schule zu beenden und in Kassel und Köln wie die Mutter Hutmacherin zu werden und in diesem Beruf zu arbeiten. In Warburg bleiben Freundschaften zurück. Ihre Freundinnen laden sie zu einer Abschiedsparty ein, die sie als Nikolausfeier tarnen. „Deutsche“ und „Juden“ dürfen nicht mehr miteinander feiern.

Hariet ist in Köln, als dort am 9. November 1938 die Synagoge brennt. Ein Anruf aus Warburg erreicht sie. Die Mutter ruft an. Hariet, keine 19 Jahre alt, ist alarmiert. Sonst meldet sich immer der Vater am Telefon. Doch den hat man am 10. November 1938 wie alle jüdischen Männer Warburgs in die Arrestzelle im Rathaus gesperrt, wo sie auf den Abtransport in das KZ Buchenwald warten. Noch am 10. November haben die Eltern durch einen dubiosen Vertrag ihr Geschäft und damit ihre Existenzgrundlage verloren. In Deutschland ist ihr Leben eingeschränkt und sogar in ernster Gefahr.

Hariet hat von ihren Eltern die Eigeninitiative geerbt. Nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 steht ihr Entschluss fest, sie wird Deutschland verlassen. Zwar erhält sie kein Visum für die USA, aber Großbritannien stellt ihr eine Arbeitserlaubnis aus. Von dort gelangt sie 1940 in die Vereinigten Staaten. Ihre Eltern kann sie nicht retten, sie kommen aus dem Land, das die eigenen Bürger zu Hunderttausenden ermordet, nicht mehr heraus.

Hariet wird US-Bürgerin. Sie kämpft in den 1950er-Jahren juristisch erfolgreich um die „Wiedergutmachung“ für die Arisierungen des elterlichen Besitzes in der Nazizeit. Deutschland? Wie könnte das Land, in dessen Namen ihre Eltern verfolgt und getötet wurden, noch ihre Heimat sein? Es gibt eine Ausnahme: die Freundinnen. Zu ihnen sagt sie: „Ihr habt meine Eltern gekannt, ihr wart bei uns, mit euch bin ich zu Hause.“

Kindergartenkinder: Die Mädchen auf dem Foto sind ein Leben lang Freundinnen geblieben, die zweite von rechts ist Hariet. Die Frauen aus Warburg, mit denen sich Hariet bis ins hohe Alter traf, waren: Remi Colli, Elisabeth Dicke, Mala Larenz, Hedwig Peters und Martha Menne.

Verschleppt in Viehwagons

Als Emilie und Robert Reinsberg Anfang November den letzten Brief an ihre Tochter Hariet schrieben, stand ihr Schicksal bereits fest. Keine fünf Monate später wurden sie „deportiert“, verschleppt ins Warschauer Ghetto. Die Deportation war bürokratisch sauber geplant. Vor dem Abtransport mussten die Betroffenen den Verzicht auf Vermögen erklären.

Dieses Foto entstand am 13. Dezember 1941 hinter dem Bielefelder Güterbahnhof. Bei dem Transport wurden auch mehr als 50 Menschen aus Warburg und Warburg-Land verschleppt.

Abb.: Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 300,11/Kriegschronik der Stadt Bielefeld, Nr. 4 (1941)

Am 20. März 1940 teilte die Gestapo-Außendienststelle in Bielefeld dem Landrat im Kreis Warburg mit, am 31. März würden 1.942 Juden „nach dem Osten evakuiert“. In Bielefeld sollten 325 Menschen verladen werden, darunter 32 Personen aus dem Landkreis Warburg.

In der Mitteilung vom 20. März werden auch die Richtlinien für den Ablauf der Verschleppung in einem neutralen Bürokratendeutsch genannt:

„Vor dem Verlassen der Wohnungen der Juden hat ein Beamter das vorhandene Bargeld, Wertgegenstände … außer den Eheringen – einzuziehen.“

„Vor dem Verlassen der Judenwohnungen ist darauf zu achten, dass das Gas und Wasser abgestellt und das Licht ausgeschaltet ist … Kosten dürfen nicht entstehen.“

„Bei der Einlieferung im Auffanglager dürfen Juden nur im Besitze ihrer Kennkarte sein. Alle anderen Papiere sind in der Wohnung zurückzulassen. Lebensmittelkarten sind einzuziehen.“

Das Gepäck „ist vor dem Abtransport nachzuwiegen und genauestens zu untersuchen“. **

Das Ehepaar Reinsberg darf 25 Kilogramm Gepäck pro Person mitnehmen, „außerdem für zwei Tage Verpflegung“. Man kann sich vorstellen, wie Robert und Emilie Reinsberg wehrlos in der Wohnung stehen, unpersönliche Anweisungen entgegennehmen und erleben, wie alles, was ihnen noch geblieben ist, in wenigen Minuten genommen wird. Sie müssen eine Vermögenserklärung unterschreiben. Dort heißt es:

„Mit der Zustellung der Vermögenserklärung ist Ihr gesamtes Vermögen als beschlagnahmt anzusehen.“

Gegenstände aus dem Besitz „zu verkaufen oder einem anderen in Verwahrung“ zu geben, ist „strengstens untersagt.“

Katastrophale Bedingungen: Sammellager Gastwirtschaft Kyffhäuser in Bielefeld. Das Foto entstand vor der Abfahrt des ersten Transports aus Bielefeld am 12. Dezember 1941. In der Originalbildzeile heißt es: „Der Judendoktor überzeugt sich vom Wohlbefinden seiner Schützlinge.“

Abb.: Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 300,11/Kriegschronik der Stadt Bielefeld, Nr. 4 (1941)

Die 25 Menschen aus dem Warburger Land wurden ab der Turnhalle am Schützenplatz in Warburg mit Lastwagen in die Gaststätte Kyffhäuser in Bielefeld gebracht.

Der gastronomische Betrieb am Kesselbrink war zu einem provisorischen Sammellager umfunktioniert worden: Das Mobiliar in der bekannten Gaststätte hatte man an der Wand aufgestapelt und den Boden mit Stroh bedeckt. Im Kyffhäuser trafen auch die anderen zur Deportation freigegebenen Menschen aus Ostwestfalen-Lippe ein. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal.

Die Verladung geschah an der Viehrampe am Bielefelder Bahnhof. Viehwagons, mit denen zuvor Zwangsarbeiter aus Russland und Polen nach Deutschland gebracht worden waren, nahmen in Bielefeld 325 Menschen auf. „Die Züge fassen nur 700 Personen, jedoch sind 1.000 Juden darin unterzubringen“****, notierte ein Polizei-Inspektor aus Düsseldorf während einer Besprechung, bei der Adolf Eichmann die lokalen Organisatoren der Mordaktion einwies.

Der Zug, der am 31. März in Gelsenkirchen startete und über Münster, Bielefeld und Hannover fuhr, erreichte noch am 1. April Warschau. Bei seiner Ankunft schrieb Adam Czerniaków, der letzte Vorsitzende des Warschauer Judenrats, in sein Tagebuch: „Etwa 1.000 Deportierte aus Hannover, Gelsenkirchen usw. Die Deportierten haben nur kleine Gepäckstücke mitgebracht. Den über 68 Jahre Alten hatte man erlaubt, in Deutschland zu bleiben. Alte Leute, viele Frauen, kleine Kinder.“ *****

**https://www.frankfurt1933-1945.de/beitraege/thema/juedisches-leben-und-judenverfolgung (zuletzt abgerufen am 6.10.2025); ** siehe „Es waren doch unsere Nachbarn“, Deportationen in Ostwestfalen-Lippe 1941-1945, Essen 2014

*** zitiert nach Joachim Meynert: Jüdische Geschichte und regionale Identität. Beiträge zur Geschichte der jüdischen Minderheit in Ostwestfalen. Bielefeld, 1998, Seite 91, 92;

**** Alfred Gottwaldt und Diana Schulle: Die „Judendeportationen aus dem Deutschen Reich 1941-1945. Wiesbaden 2005, Seite 163;

***** Gottwaldt, S. 189

Der Geplant „Spontane“ Mob

Die „Kristallnacht“, wie die Gewalt gegen Juden überall am 9. November 1938 beschönigend genannt wurde, war eine vom Staat gelenkte Aktion. In der Öffentlichkeit sollten die Hetze und die brutalen Angriffe auf jüdische Einwohner wie ein unmittelbarer Ausdruck des Volkswillens aussehen. Dass es damit nicht weit her war, zeigte sich in Warburg. Dort begann der Straßenterror einen Tag später und alles andere als „spontan“

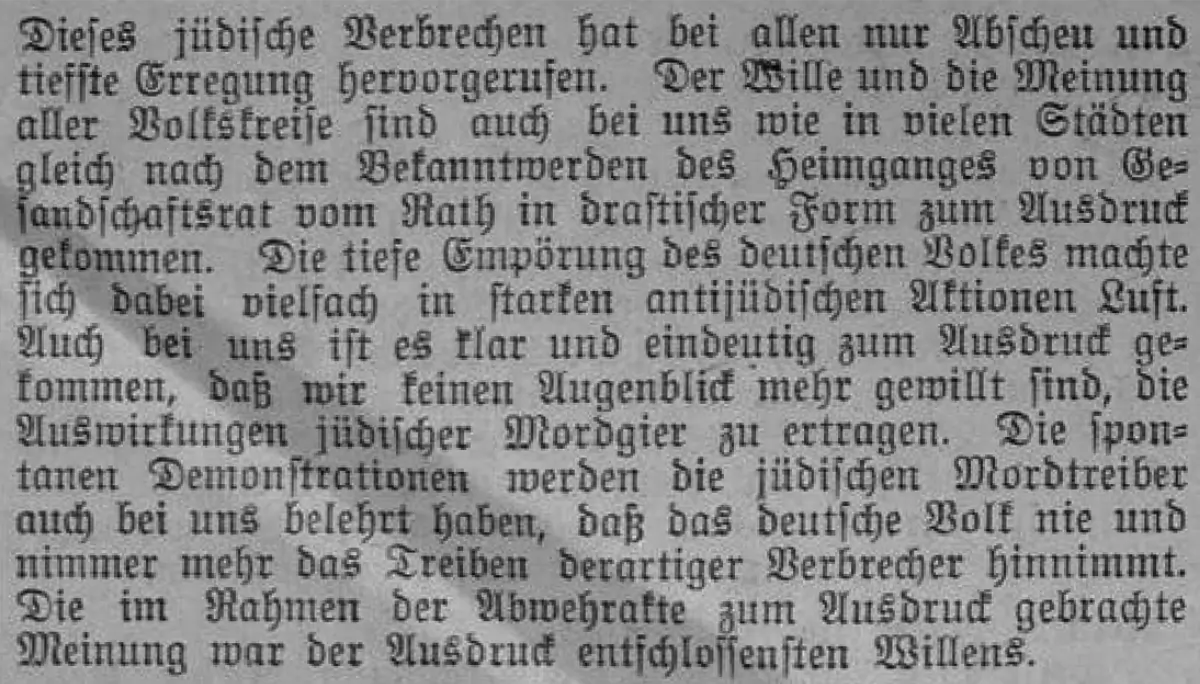

Warburger Kreisblatt, 11.11.1938

Am 10. November zerstörten Warburger SS- und SA-Mitglieder unterstützt von Angehörigen der SS-Division Germania aus Arolsen die Synagoge in der Warburger Altstadt. Sie verwüsteten die Geschäfte der jüdischen Kaufleute Benedikt Baruch, Albin Katz und Max Rosenthal. Die Ladeneinrichtung wurde teilweise auf dem Altstädter Marktplatz verbrannt. Jüdische Privatwohnungen wurden zerstört, das Mobiliar auf die Straße geworfen, Scheiben eingeworfen. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen durch einen Axthieb.

Über diese Gewalttaten berichtete das „Warburger Kreisblatt“ am 11. November nicht. Der Pogrom innerhalb der Stadtmauern war ihr nur zwei Absätze wert. Tenor: Die „tiefe Empörung des deutschen Volkes“ habe sich auch in Warburg in „starken antijüdischen Aktionen Luft gemacht“.

Anlass für den Pogrom war ein tödliches Attentat auf einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Paris. Der Mörder, Herschel Grynszpan, hatte aus Verzweiflung darüber gehandelt, dass seine Familie wie Tausende weitere polnischstämmige, jüdische Familien vom Deutschen Reich nach Polen abgeschoben worden war. Tagelang hatten die Zeitungen, auch das Warburger Kreisblatt, über das Attentat berichtet und die „jüdische Mordlust“ angeklagt und so ganz im Sinne der nationalsozialistischen Reichsregierung die Stimmung gegen die jüdische Bevölkerung aufgeheizt. Dass im Warburger Kreisblatt nicht ausführlicher über die Aktionen des 10. November berichtet wurde, hatte mit dem geplanten Charakter des Pogroms zu tun, der nicht in Chaos ausarten sollte.

Die gewaltsamen Übergriffe sollten nicht gestört werden, Plünderungen seien aber zu unterbinden, lauteten die Anweisungen aus Berlin. Nach außen hin sollte dieser zentral geplante Pogrom spontan wirken, weil er, so die Gestapo, auf diese Weise den Volkswillen präsentierte: „Die im Rahmen der Abwehrakte zum Ausdruck gebrachte Meinung war der Ausdruck entschlossensten Widerstands“ gegen die Juden, hieß es im Warburger Kreisblatt.

In der Bevölkerung scheint der Straßenterror auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen zu sein, glaubt man den Berichten des Warburger Bürgermeisters an die Geheime Staatspolizei.

Zu viel Gewalt jedoch störte das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Dass die Wohnungen der Juden zu Zielen für Gewaltakte wurden, schien für viele Bürgern „nachvollziehbar“ zu sein. Die materiellen Werte in den Geschäften solle man jedoch schützen, so die Stimmung der Menschen auf der Straße, die die Gestapo wiedergab. Schließlich waren alle Einwohner Warburgs auf eine funktionierende Versorgung angewiesen.

Die jüdischen Männer aus Warburg und den Gemeinden in Warburg-Land wurden am 10. November in den Arrestzellen des Warburger Rathauses festgehalten. Man überführte sie in das Konzentrationslager Buchenwald. Erst nach vier Wochen kamen sie zurück – mit der Auflage, das Deutsche Reich zu verlassen.

„Aktion gegen Juden“ Berichte an die Geheime Staatspolizei

„Die gegen die Juden durchgeführte Aktion wurde von der Bevölkerung allgemein als Sühne für den in Paris erfolgten Meuchelmord mit Befriedigung aufgenommen, zumal ein Teil der Juden sich durch ihr Auftreten hier sehr unbeliebt gemacht hatte … Irgendwelche nachteiligen Folgen sind hier nicht zu erwarten.“

Otto Schlötel, Bürgermeister der Stadt Warburg

Warburg, 10. November 1938

„Von der Bevölkerung wurde die Aktion teils mit Zustimmung, zum Teil mit Widerspruch aufgenommen. Es wird von den Leuten, die nicht mit der Aktion einverstanden sind, angeführt, es sei nicht nötig gewesen, Werte, an deren Erhaltung die Allgemeinheit ein Interesse habe, zu zerstören. Andere vertreten die Meinung, man habe nur die Wohnungen der Juden zerstören sollen … Allgemein sind die Stimmen, die sich für die Aktion aussprechen, sehr zahlreich. Man billigt durchaus das Vorgehen gegen die Juden. Die Plünderungen werden allerdings scharf verurteilt.“

Der Amtsbürgermeister des Amtes Warburger-Land

Warburg, 18. November 1938

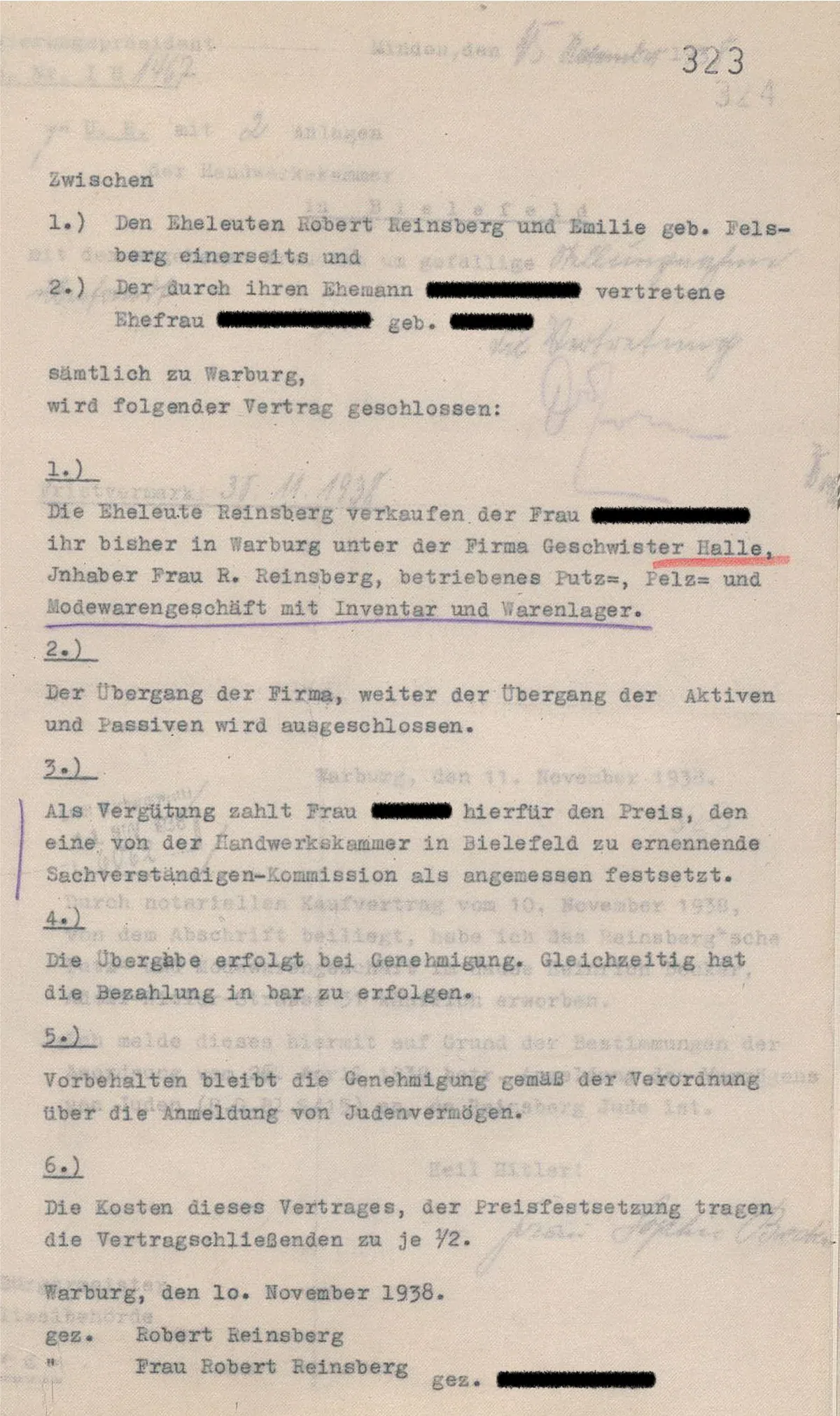

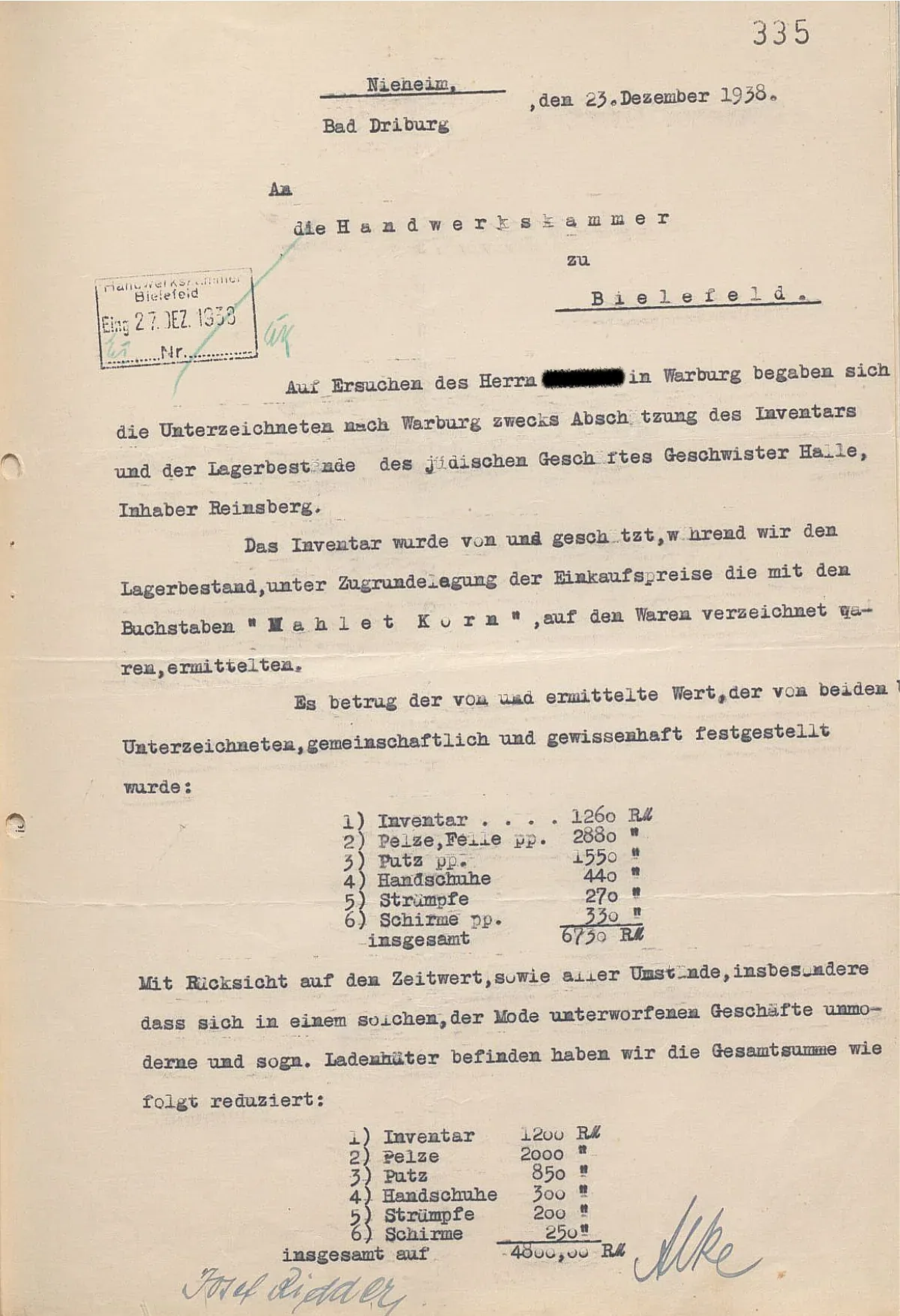

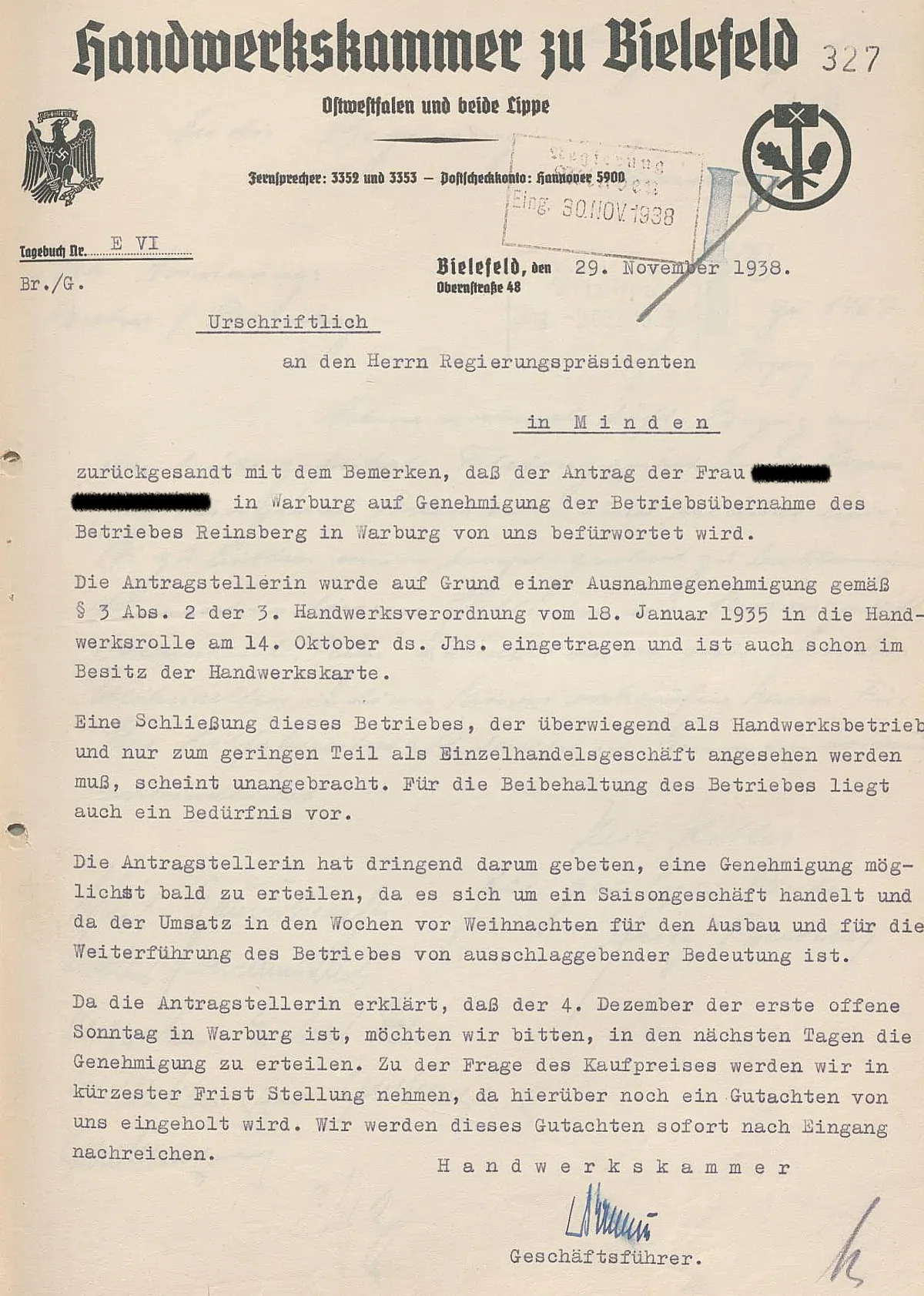

Eine schnelle Enteignung

Am Abend des 10. November 1938, als der Mob in Warburg wütete, wurde Emilie und Robert Reinsberg ihr Lebenswerk genommen. Sie unterschrieben einen Vertrag über den Verkauf ihres Geschäfts. Es musste schnell gehen, auch weil die Käuferin das bevorstehende Weihnachtsgeschäft nicht verpassen wollte. Der Preis war keine Sache von Angebot und Nachfrage, sondern wurde von der Handwerkskammer zu Bielefeld festgelegt – und das offenbar im Interesse des Käufers.

Das Haus Hauptstraße 31 – 1938 Adolf-Hitler-Straße 31 –, in dem sich seit 2019 das Geschäft von Emilie und Robert Reinsberg befand.

Postkarte mit einem Vermerk aus dem Jahr 1917, privat

Die Umstände des Verkaufs sind nicht endgültig geklärt. Am Morgen des 10. Novembers habe Robert Reinsberg das Geschäft geöffnet und sei dann zur Post gegangen wie an jedem Tag. So heißt es in einem Schreiben von Rechtsanwalt Louis Köppel aus New York im Jahr 1950.

Folgt man Köppels Schilderung, dann saß Robert Reinsberg am Abend dieses Tages wie alle jüdischen Männer aus Warburg in der Arrestzelle im Warburger Rathaus, als man ihn abholte und zum Büro eines Rechtsanwalts in Warburg brachte. Dort traf er seine Frau Emilie wieder.

Nur für die Unterschrift unter den Verkaufsvertrag habe man Robert Reinsberg aus dem Arrest geholt, schreibt Köppel. Das gelang offensichtlich, weil der Bruder des Käufers sehr einflussreich war. Man kann sich die bedrückende Atmosphäre im Büro des Rechtsanwalts vorstellen. Robert Reinsberg, der nicht weiß, welches Schicksal ihn im Konzentrationslager erwartet; seine verängstigte Frau Emilie, die sich bis zu diesem Zeitpunkt allein mit den Käufern hatte auseinandersetzen müssen.

Die Situation allein war schon bedrängend genug. Wurde weiterer Druck auf das Ehepaar ausgeübt? Der Hinweis, sie würden ihr Geschäft als Juden ohnehin verlieren oder der Mob auf den Straßen könne ihr Geschäft zerstören? Haben die Reinsbergs das so oder so ähnlich in diesen Stunden zu hören bekommen? Das wissen wir nicht.

Freiwillig haben sie den Vertrag nicht unterschrieben, denn mit der Unterschrift gaben sie ihr Lebenswerk auf, das Putz-, Pelz- und Modewarengeschäft, das das Ehepaar seit 1919 offensichtlich erfolgreich geführt hatte. Zeit, die Entscheidung zu überdenken, wurde ihnen nicht gelassen. Die neue Besitzerin hatte es eilig.

Ende November erteilte die Handwerkskammer die Zustimmung zu der Betriebsübernahme. Die Antragstellerin habe dringend darum gebeten, eine Genehmigung für die Fortführung des Gewerbeunternehmens „möglichst bald“ zu erteilen, da Putz, Pelz und Mode im Weihnachtsgeschäft gut gehen würden. Am 6. Dezember 1938 war der erste verkaufsoffene Sonntag, den wollte sich die neue Geschäftsinhaberin nicht entgehen lassen.

Erst einen Monat später wurde der Verkaufspreis bekannt. Die Handwerkskammer in Bielefeld hatte ihn festgesetzt. Er belief sich auf 4.800 Reichsmark, obwohl für Inventar und Warenlager zuerst eine Summe von 6.370 Reichsmark berechnet worden waren. Wegen „aller Umstände“ setzte man den reduzierten Wert von 4.800 Reichsmark fest. Fast 30 Prozent Wertverlust wegen der „Ladenhüter“ und eines nicht genauer beschriebenen Zeitwerts? Sehr wahrscheinlich wurde der Preis gedrückt, um eine attraktive Arisierung zu ermöglichen.

So sieht das 1950 auch Louis Köppel. Er ist der Rechtsanwalt, der für Hariet Berger, geborene Reinsberg, die „Wiedergutmachungsansprüche“ gegenüber den Käufern von 1938 vertritt. Bei diesen Verhandlungen ist zwölf Jahre nach dem dubiosen Verkauf die Bereitschaft für eine wirkliche „Wiedergutmachung“ allerdings kaum zu erkennen.

Oben der Vertrag vom 10. November 1938 in einer Abschrift, unten Schätzung und Verkaufspreis für das Geschäfts der Reinsbergs, darunter Intervention der Handwerkskammer an den Regierungspräsidenten auf kurzfristige Genehmigung der Betriebsübernahme.

alle Urkunden: Stadtarchiv Warburg

Die Verwertung des „Judenguts“

Was geschah mit dem Eigentum von Emilie und Robert Reinsberg, das nach der Deportation zurückblieb? Die Wohnungen der Verschleppten wurden schnell freigeräumt, das „Judengut“ versteigert. Auch die Stadtverwaltung beteiligte sich an dem Ausverkauf.

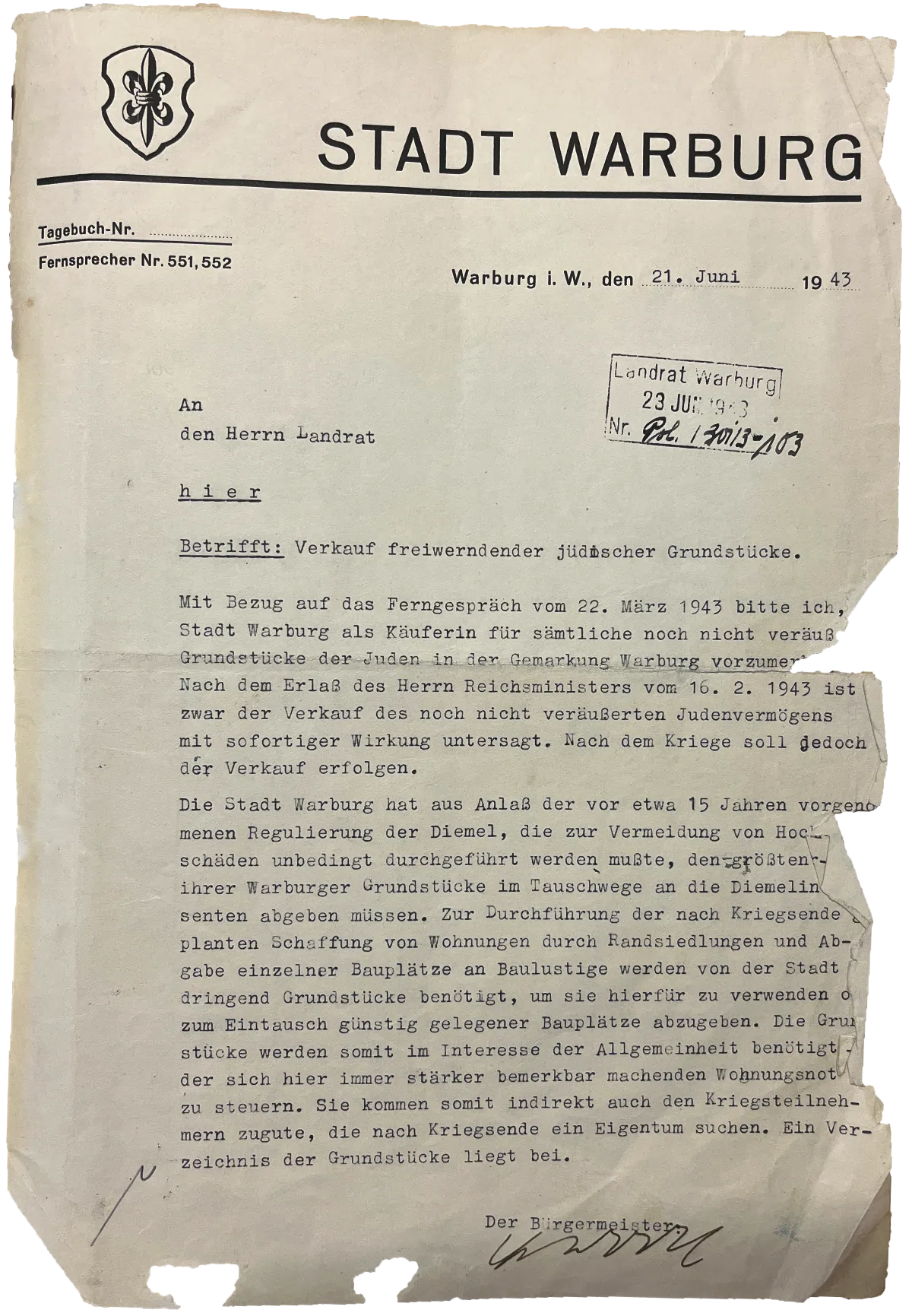

Im Herbst 1941 schreibt der Warburger Bürgermeister Otto Schlötel an Landrat Joseph von Spiegel. In der Stadt fehlen Grundstücke, um neuen Wohnraum „im Interesse der Allgemeinheit zu schaffen“, teilt er mit. Zwar sei der Verkauf des „noch nicht veräußerten Judenvermögens“ untersagt, aber „nach dem Kriege“ soll der Verkauf erfolgen.

Und dann kommt Schlötel zur Sache. Die Stadt benötige dringend Grundstücke, um nach dem Kriegsende neue Wohnungen zu schaffen. Deshalb bittet der Bürgermeister, „die Stadt Warburg als Käuferin für sämtliche noch nicht veräußerten Grundstücke der Juden in der Gemarkung Warburg vorzumerken.“

Der Nationalsozialist Schlötel weiß natürlich, dass kaum jemand der nach Osteuropa „umgesiedelten“ jüdischen Einwohner von Warburg zurückkommen wird. Die meisten sind zu diesem Zeitpunkt, etwa mehr als ein Jahr nach der Deportation in Auschwitz, Riga, im Warschauer Ghetto, Theresienstadt oder im Vernichtungslager Treblinka ermordet worden.

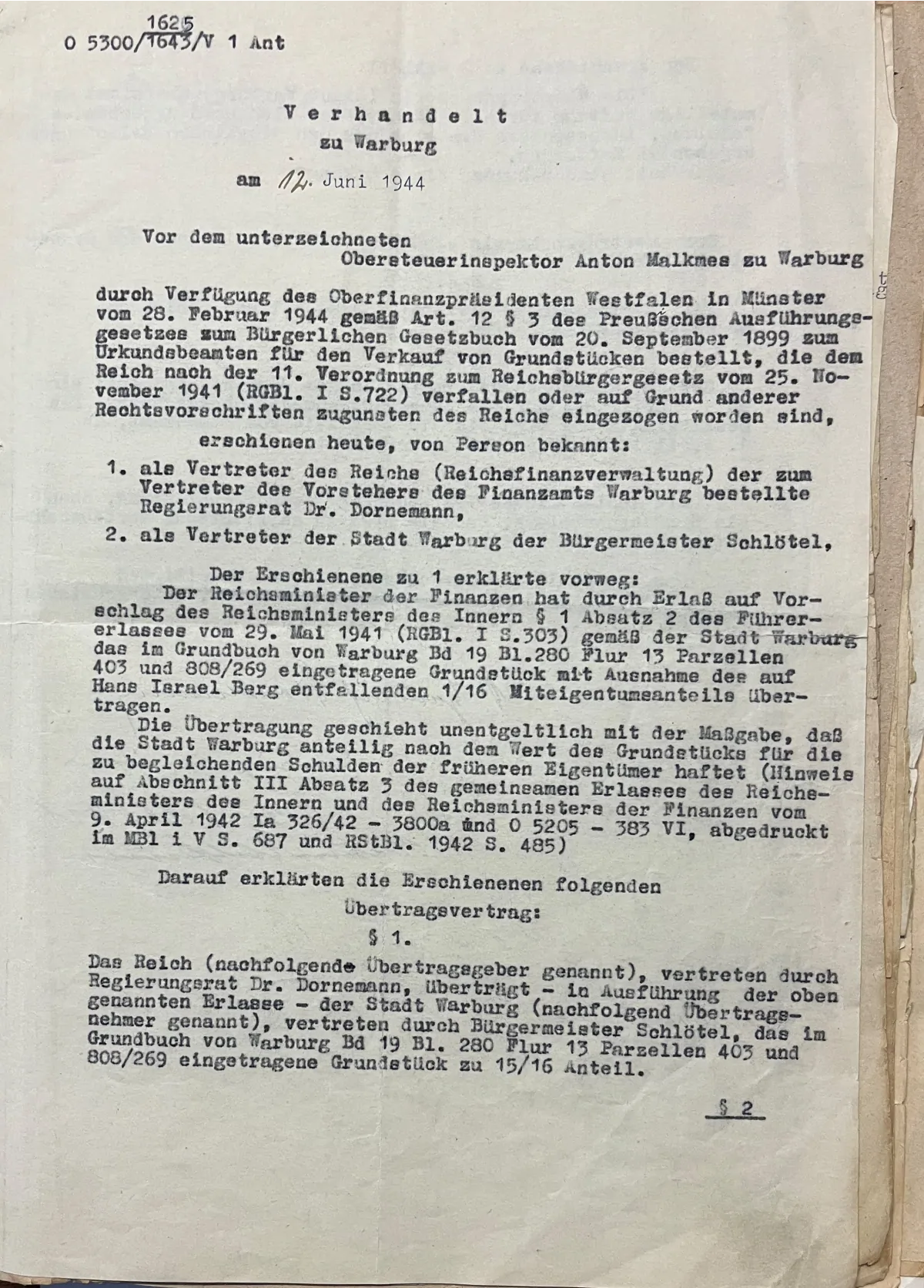

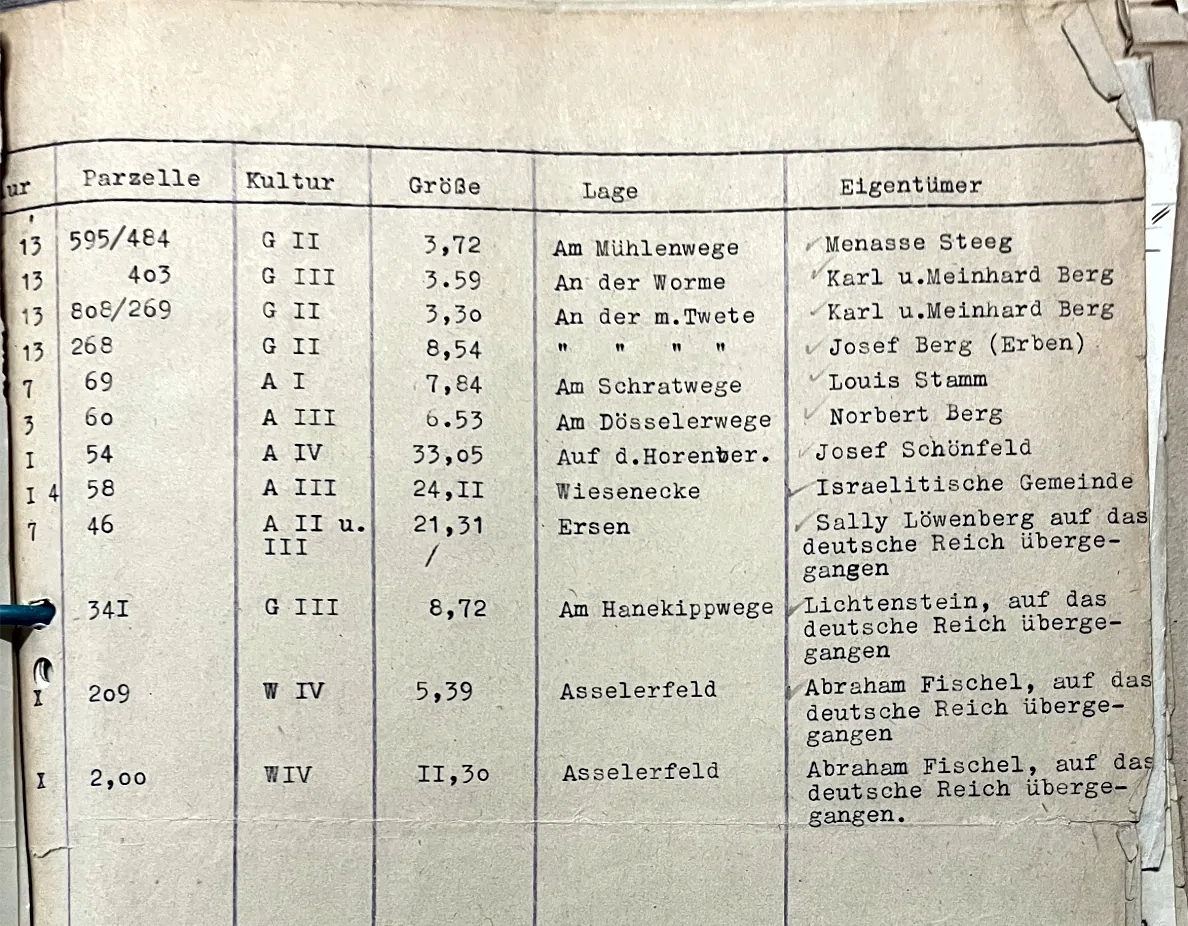

Die Stadt Warburg und die Reichsfinanzverwaltung werden sich einig. Am 12. Juni 1944 vereinbaren der Bürgermeister und ein Obersteuerinspektor eine „Übertragungsvereinbarung“ über den Verkauf von Grundstücken, die dem Reich „verfallen“ oder zugunsten des Reichs eingezogen worden waren. Um welche Grundstücke es geht, wird auf Seite zwei des Vertrags deutlich. Dort werden die Namen der jüdischen Eigentümer genannt, zum Teil mit dem Zusatz „auf das Deutsche Reich übergegangen“.

Wie in diesem Einzelfall lief die Aneignung des Besitzes der ermordeten Juden juristisch streng formal ab, so wie alle Enteignungsmaßnahmen, die seit 1933 in Form von Gesetzen, Erlassen und Verfügungen wirksam geworden waren.

Dass der Reichsminister der Finanzen über die Grundstücke der ehemaligen jüdischen Besitzer verfügen konnte, war im November 1941 durch die „11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ geregelt worden. Dort heißt es:

„Das Vermögen des Juden, der die deutsche Staatsangehörigkeit auf Grund dieser Verordnung verliert, verfällt mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit dem Reich. […] Das verfallene Vermögen soll zur Förderung aller mit der Lösung der Judenfrage im Zusammenhang stehenden Zwecke dienen.“

Rechtzeitig zum Beginn der großen Deportationen von jüdischen Einwohnern aus dem deutschen „Altreich“ war damit klar, dass das Vermögen der nach Osteuropa verschleppten Juden dem Deutschen Reich zufiel.

„Die Grundstücke werden im Interesse der Allgemeinheit benötigt.“ Die Reichsfinanzverwaltung kam dem Wunsch der Bürgermeisters Schlötel nach und veräußerte ehemalige jüdische Grundstücke an die Stadt Warburg.

Jüdischer Besitz wird versteigert

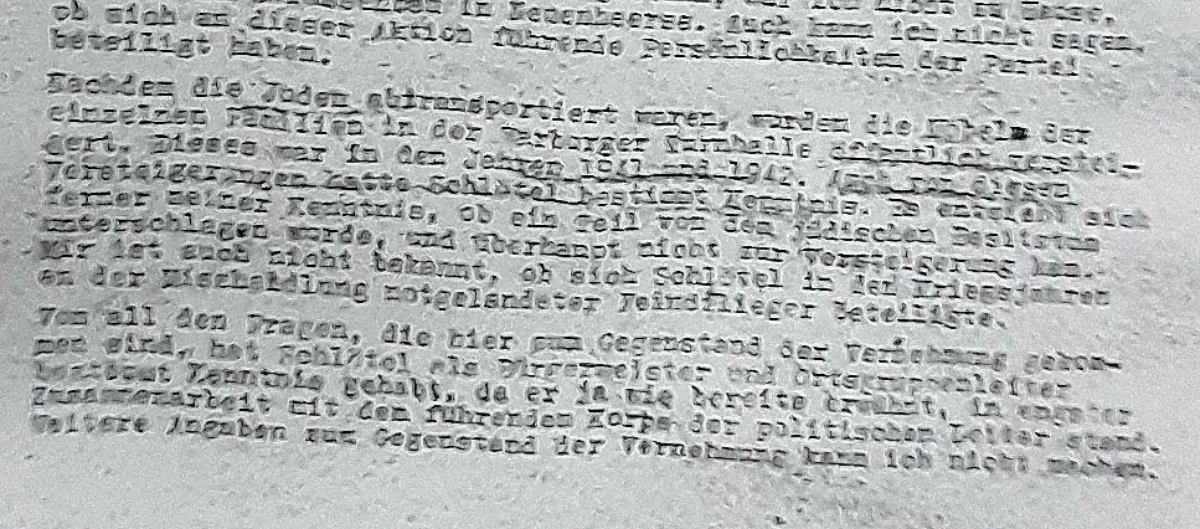

Am 20. August 1947 sagte Max Rosenstein vor dem Spruchgericht Hiddesen gegen den ehemaligen Bürgermeister von Warburg, Otto Schlötel aus. Dabei beschrieb er, dass die Besitztümer der jüdischen Einwohner in Warburg versteigert wurden.

„Nachdem Juden abtransportiert waren, wurden die Möbel der einzelnen Familien in der Warburger Turnhalle öffentlich versteigert. Dieses war in den Jahren 1943 und 1942. Auch von diesen Versteigerungen hatte Schlötel bestimmt Kenntnis, ob ein Teil von dem jüdischen Besitztum unterschlagen wurde, und überhaupt nicht zur Versteigerung kam …“

Die Angst blieb

Hariet Berger ist zurückgekommen in die Stadt, aus der sie 1939 geflohen war. Sie hat mehr als 35 Jahre gebraucht, bis sie diesen Schritt wagte. In Warburg fand sie ihre Freundinnen aus der Schulzeit wieder. Dennoch blieb die bittere Erinnerung an die Verfolgung und Ermordung ihrer Eltern immer präsent.

Hariet Berger in Warburg: Wegen ihrer Freundinnen kam sie gerne in ihre Geburtsstadt zurück.

Mit 20 Jahren in New York leben. Das hörte sich auch 1939 verheißungsvoll an. Was Hariet jedoch wirklich in New York empfunden hat, wissen wir nicht.

Wahrscheinlich lebte sie in zwei Welten. Die eine war die glänzende Weltstadt New York City und die Liebe zu ihrem späteren Ehemann Fred Berger, der wie sie ein Flüchtling vor den Nationalsozialisten war und aus Wien stammte.

Die andere Welt war geprägt von der Sorge um die Eltern in Warburg, mitten im nationalsozialistischen Deutschen Reich – vielleicht sogar ein Gefühl der Schuld, weil es ihr nicht gelang, ihre Eltern zu retten.

Wie sehr ihre Eltern darum gekämpft hatten und letztlich gescheitert waren, wusste Hariet aus den 52 Briefen voller Bitten, Hoffnungen und Enttäuschungen, die sie 1940 bis 1941 aus Warburg erreichten. Mit einer Ausnahme einer Postkarte aus dem Ghetto in Warschau, die es geben soll, die aber nicht dokumentiert ist, erhielt Hariet nie wieder eine Botschaft von ihrer Mutter und ihrem Vater.

Die Briefe von ihren Eltern versteckte sie. Niemand wusste von ihrer Existenz, bis Hariets Kinder nach ihrem Tod die Briefsammlung fanden.

Nach Warburg ist Hariet erst in den 1970er-Jahren zurückgekehrt. Sie war mit ihrer Familie auf einem Sightseeing-Trip durch Europa unterwegs, ohne zunächst die deutschen Grenzen zu übertreten. Erst während eines Aufenthalts in Wien, der Heimatstadt ihres Mannes, fiel die spontane Entscheidung, auch nach Warburg zu fahren.

Hariet in Warburg. Das Foto entstand in den 1980er-Jahren.

Die Stadt hatte sich kaum verändert. Das Ladenlokal, das der Familie gehört hatte, war noch da. Vor allem aber traf Hariet ihre Freundinnen aus der Schulzeit in Warburg wieder. Die Freundinnen, die sie 1938 mit einer geheimen Feier trotz gesetzlichen Verbots aus Warburg verabschiedet hatten, als Hariet nach Köln umzog.

Bis in das hohe Alter besuchte Hariet Warburg danach regelmäßig. Vor allem, um die Freundinnen zu treffen. Den Tätern aus dem „Dritten Reich“, von denen einige noch in Warburg lebten, ging sie aus dem Weg.

In einem Interview mit der Paderborner Historikerin Margit Naarmann gab sie Auskunft über das Schicksal ihrer Familie. Zehn Monate, bevor sie im Alter von 99 Jahren im Dezember 2019 starb, wurden in Warburg „Stolpersteine“ für ihre Eltern, ihre Tante Sophie und sie selbst verlegt. Mit der Verlegung der „Stolpersteine“ wird in Warburg wie in vielen anderen Städten in Deutschland an die Opfer des Völkermords an den Juden in Deutschland erinnert.

Bei den vielen Besuchen in Warburg schien es, als habe sie sich mit der Geschichte ausgesöhnt. Doch ihre Tochter Monica Moïsi-Berger hat ihre Mutter als eine Frau beschrieben, die den realen Albtraum der Jahre bis 1945 niemals vergessen konnte. An dem Geschäft ihrer Eltern, das 1938 arisiert worden war, ging sie nur mit großem Unbehagen vorbei. Die Angst ist geblieben.

Das Ende

Die letzten zwei Jahre im Leben von Robert und Emilie Reinberg, die Briefe, ihre Hoffnung und Verzweiflung, sind nicht verständlich ohne den Blick auf ihren Tod, der spätestens seit der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 unausweichlich war. Die Bürokraten des Holocaust planten die Ermordung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich wie ein großes Industrieprojekt. Hatten die Reinsbergs noch Illusionen, so werden sie diese spätestens dann verloren haben, als sie Anfang April 1942 in einem Viehwagon im Warschauer Ghetto ankamen.

Foto: Eine Steinwüste wie verwitterte Grabsteine, ohne Sinn und Hoffnung. Blick auf das Denkmal in Treblinka.

In den ersten Monaten des Jahres 1941 hatten die Deutschen 50.000 Juden aus Polen in das schon übervolle Ghetto deportiert. Emilie und Robert Reinsberg gehörten zu den 6.000 bis 7.000 Menschen aus Deutschland und Böhmen, die von April bis Juli 1942 zusätzlich in das Ghetto verschleppt wurden. Zeitweilig lebten 450.000 Menschen im Warschauer Ghetto unter unvorstellbaren Bedingungen.

Die Nahrungszuteilungen je Bewohner betrugen 194 Kilokalorien, während Deutsche außerhalb der Ghettomauern 2.310 Kilokalorien erhielten. Die Menschen verhungerten. Auch wegen der katastrophalen Wohn- und Hygieneverhältnisse fielen vor allem Kinder und alte Menschen Krankheiten und Epidemien zum Opfer.

Bis Juli 1942 starben 39.719 Menschen im Warschauer Ghetto. Im Juli, drei Monate nach der Ankunft des Ehepaars Reinsberg, begannen SS und Polizeieinheiten mit der Deportation von Menschen aus dem Ghetto in das Vernichtungslager Treblinka. Im September 1942 lebten dort nur noch 60.000 Menschen. Ob Emilie und Robert Reinsberg überlebten, wissen wir nicht.

Die „Umsiedlung“

Den Beginn der Deportationen aus dem Warschauer Ghetto schilderte Marcel Reich-Ranicki,

Literaturkritiker und Publizist, 2012 im Deutschen Bundestag.

Seit dem Frühjahr 1942 hatten sich Vorfälle, Maßnahmen und Gerüchte gehäuft, die von einer geplanten generellen Veränderung der Verhältnisse im Ghetto zeugten. Am 20. und 21. Juli war dann für jedermann klar, dass dem Ghetto schlimmstes bevorstand: Zahlreiche Menschen wurden auf der Straße erschossen, viele als Geiseln verhaftet, darunter mehrere Mitglieder und Abteilungsleiter des „Judenrates“ … die Bevölkerung [war] erschüttert: Die brutale Verhaftung hat man als ein düsteres Zeichen verstanden, das für alle galt, die hinter den Mauern lebten …

SS-Sturmbannführer Hermann Höfle teilt dem „Judenrat“ am 22. Juli den Beginn der Deportationen mit:

„Am heutigen Tag beginnt die Umsiedlung der Juden aus Warschau. Es ist euch ja bekannt, dass es hier zu viel Juden gibt. Euch, den ›Judenrat‹, beauftrage ich mit dieser Aktion. Wird sie genau durchgeführt, dann werden auch die Geiseln wieder freigelassen, andernfalls werdet ihr alle aufgeknüpft, dort drüben.“ Er zeigte mit der Hand auf den Kinderspielplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Straße …

Höfle diktierte weiter. Jetzt war davon die Rede, dass die „Umsiedler“ fünfzehn Kilogramm als Reisegepäck mitnehmen dürften sowie „sämtliche Wertsachen, Geld, Schmuck, Gold usw.“ … Noch am selben Tag, am 22. Juli 1942, sollte der jüdische Ordnungsdienst, der die Umsiedlungsaktion unter Aufsicht des „Judenrates“ durchführen musste, 6.000 Juden zu einem an einer Bahnlinie gelegenen Platz bringen, dem Umschlagplatz. Von dort fuhren die Züge in Richtung Osten ab. Aber noch wusste niemand, wohin die Transporte gingen, was den „Umsiedlern“ bevorstand.

…

Im letzten Abschnitt der „Eröffnungen und Auflagen“ wurde mitgeteilt, was jenen drohte, die etwa versuchen sollten, „die Umsiedlungsmaßnahmen zu umgehen oder zu stören“. Nur eine einzige Strafe gab es, sie wurde am Ende eines jeden Satzes refrainartig wiederholt: „… wird erschossen.“

Vernichtungslager Treblinka

Die 80 Kilometer von Warschau entfernte Treblinka war erst im Sommer 1942 errichtet worden. Der Historiker Raul Hilberg schilderte den Ablauf der industriellen Morde durch Gas in dem Vernichtungslager.

„Höß* meinte, in Treblinka hätten die Opfer fast immer gewusst, dass sie in den Tod gingen. Manchmal konnten sie Berge teilweise verwester Leichen sehen. Manche erlitten einen Nervenzusammenbruch und lachten und weinten abwechselnd.

Zur Beschleunigung des Ablaufs wurde den Frauen in Treblinka weiß gemacht, sie müssten sich beeilen, weil sonst das Wasser in den Duschen zu kühl werde. Dann wurden die Opfer gezwungen, nackt mit erhobenen Händen durch den Schlauch** zu gehen oder zu laufen.

… ab Mitte 1942 … wurden den Opfern erzählt, sie müssten sich nun ausziehen und duschen, und sie müssten sich beeilen, weil sonst die Suppe kalt würde, die es hinterher gäbe.“

* Rudolf Höß, Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz

** Schlauch: schmaler Durchgang zwischen Entkleidungs- und Vernichtungsbereich im Vernichtungslager Treblinka

Unsere Quellen:

Alle abgebildeten Briefe von Emilie und Robert Reinsberg wurden zur Nutzung im Rahmen der Ausstellung freigegeben von Monica Berger-Moïsi.

Vielen Dank!

Wir bedanken uns beim Stadtarchiv Warburg für die freundliche Unterstützung!

Das Stadtarchiv Bielefeld stellte die Fotos von deen Deportationen aus Bielefeld zur Verfügung.

Die Postkarte vom Haus der Hauptstraße 31, in dem sich das geschäft von Emilie und Robert Reinsberg befunden hat, wurde privat zur Verfügung gestellt.